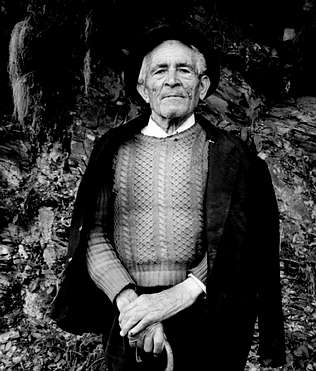

Mark Morrisroe: devil in disguise.

“Apaga Oprah: no quiero que vea esto” . Éstas fueron (o pudieran haber sido: verdades, suposiciones y mentiras se entrelazan en su vida hasta el final) las últimas palabras de Mark Morrisroe en el lecho de muerte, hace exactamente veinte años. Estrella fugaz, fotógrafo genial, poète maudit, obsesionado hasta el último instante por su propia imagen, convencido de su capacidad para invertir la lógica de la mirada: es Oprah quien lo observa a él, desde el televisor, mientras devastado por el SIDA culmina su desesperada autodestrucción en la habitación de un hospital neoyorquino.

La suya fue una vida brevísima, treinta años apenas, que documentó fotográficamente de manera compulsiva,

durante su juventud en Boston y sus años en el East Village, pero también durante su deterioro físico y su enfermedad. Sus autorretratos en el hospital, el definitivo Mark Morrisroe’s Last Breath (1989), son la culminación de una tortuosa y compleja labor de elaboración mitológica, de construcción de un personaje a través de la superposición de historias fantásticas y de la acumulación de imágenes fascinantes y brutales.

durante su juventud en Boston y sus años en el East Village, pero también durante su deterioro físico y su enfermedad. Sus autorretratos en el hospital, el definitivo Mark Morrisroe’s Last Breath (1989), son la culminación de una tortuosa y compleja labor de elaboración mitológica, de construcción de un personaje a través de la superposición de historias fantásticas y de la acumulación de imágenes fascinantes y brutales.Su ingente producción fotográfica, aún en proceso de catalogación, asume una función de crónica íntima y desgarrada. La distancia entre el sujeto fotografiado y el observador es abolida, y la supuesta objetividad de la fotografía se diluye ante la densidad emotiva que invade, incluso, sus polaroids más aparentemente banales. Afrontar su obra significa sumergirse en las implicaciones emocionales de la imagen, en la exaltación o el exceso que la genera.

Las exposiciones que a título póstumo han recuperado su figura - la seminal Boston School de 1995, que enlazó su obra con la de Nan Goldin, David Armstrong o P.L. di Corcia; la actual colectiva sobre este grupo de artistas en el Centro Galego de Arte Contemporánea; la monográfica que prepara el Fotomuseum Winterthur de Zurich para el 2010- han tenido que lidiar con la reconstrucción de los vínculos personales y afectivos de Mark Morrisroe. En parte porque también a través de las fotografías de sus amigos y amantes, de su familia electiva,

el artista se retrataba y construía; en parte porque sus autorretratos llevan inscrita la huella de sus relaciones, del desenfreno comunitario, hedonista y ligeramente melancólico, de su momento histórico y cultural.

el artista se retrataba y construía; en parte porque sus autorretratos llevan inscrita la huella de sus relaciones, del desenfreno comunitario, hedonista y ligeramente melancólico, de su momento histórico y cultural.Se han promocionado quizás en exceso (bajo el influjo de Nan Goldin, esa otra gran fabuladora de sí misma) la inmediatez, el descuido formal y la sexualidad explícita como únicas claves de lectura de estas obras. Resulta imposible dejar de lado en Morrisroe la propensión a la fantasía y el sueño, el tratamiento casi pictórico de la imagen, la pulsión irresistible hacia la belleza. Basta la extraordinaria Spanish Madonna (1986), autorretrato travestido y anacrónico de fondo inflamado, para reactivar las resonancias ochocentistas del término Escuela de Boston, y para comprender que su arte tiene tanto que ver con los tugurios del underground neoyorquino como con la excéntrica colección del Isabella Stewart Gardner Museum de Boston.

A medio camino entre la espontaneidad de las snapshots y la reflexividad de la más construida de las imágenes, esta obra es también buena muestra del afán experimental del artista. Su incansable trabajo con los procesos de revela

do, los arañazos, las huellas y los daños infligidos a la fotografía, la exaltación de su materialidad, remiten inevitablemente a su propia fragilidad física. Algunas de sus imágenes, en las que la escena se está ya desvaneciendo en el momento mismo de su aparición , parecen anticipar los estragos de la enfermedad, preanuncian implacables el paso del tiempo.

do, los arañazos, las huellas y los daños infligidos a la fotografía, la exaltación de su materialidad, remiten inevitablemente a su propia fragilidad física. Algunas de sus imágenes, en las que la escena se está ya desvaneciendo en el momento mismo de su aparición , parecen anticipar los estragos de la enfermedad, preanuncian implacables el paso del tiempo.Es el tiempo, de hecho, el gran fantasma que sobrevuela la obra de Mark Morrisroe: tiempo irreal, rarefacto, anacrónico. Paradójico que la generación del punk y la new wave viviese obsesionada con la estética de los años cincuenta, cuando no con el decadentismo finisecular; como en busca de un refugio, a través de la imagen, en un tiempo estático e imposible. Algunos de sus compañeros hallaron finalmente en la fotografía ese refugio contra el olvido, la enfermedad y la muerte; Mark no. Si le obsesionaba la idea de fotografiarse, si anhelaba volverse imagen, no era para durar, sino para desaparecer mejor.